网站首页 >>新闻动态

生态兴 文明兴——“一带一路”中的人与自然和谐共生理念

“共建‘一带一路’就是要建设一条开放发展之路,同时也必须是一条绿色发展之路。”2019年4月,习近平主席在出席北京世界园艺博览会开幕式时指出。十年来,中国在共建“一带一路”过程中,始终坚持绿色发展,在生态环境治理、生物多样性保护和应对气候变化等领域加强国际合作,致力于建设人与自然和谐共生的生态文明。绿色基建、绿色能源、绿色交通、绿色金融等一个个项目正不断从愿景变为行动和成果,绿色正成为共建“一带一路”的底色。

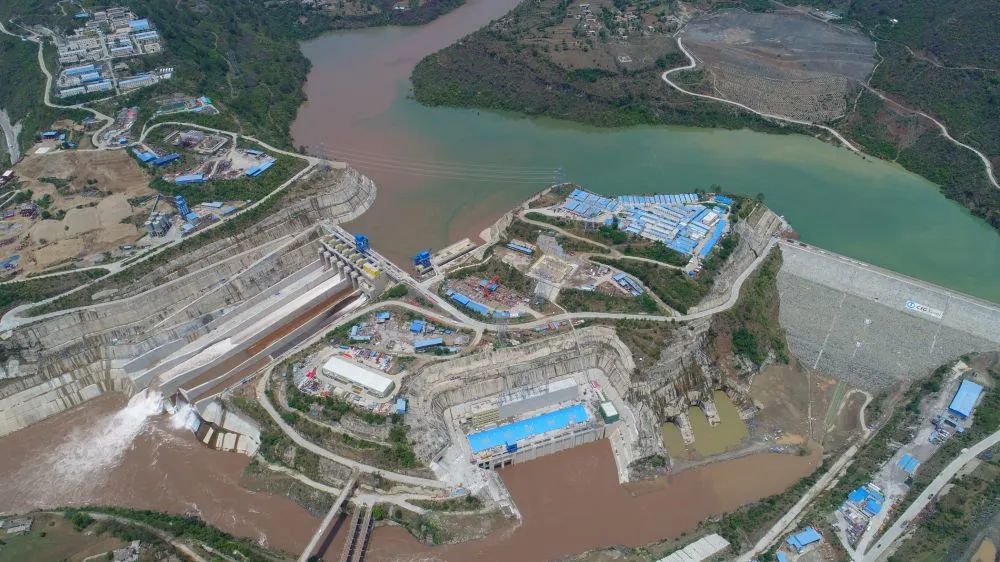

生态为先,一种中国责任巴基斯坦杰赫勒姆河畔,由中国三峡集团为主投资方投资建设的卡洛特水电站是当地人口中的“绿色明珠”。建水坝要考虑鱼类,卡洛特水电站项目部为此颇费心思,请来生态专家,下河采集样本,观察记录不同点位数据,为保护当地特有的马哈西尔鱼、阿尔万雪鳟鱼专门进行调研评估。按照专家建议,项目部对受影响区域开展环保巡视和保护活动,在施工区树立禁渔标识,在溢洪道设置生态流量泄放孔和闸门,用于机组停运期间泄放生态流量。卡洛特水电站的建设,既为当地数百万人提供了绿色清洁能源,又保护了当地生态环境。“清洁、绿色、高效。”巴基斯坦驻华大使莫因·哈克这样评价。

这是2022年6月22日在巴基斯坦旁遮普省拍摄的卡洛特水电站(无人机照片)。新华社发(中国三峡集团供图)

与巴基斯坦情况相似,不少“一带一路”共建国家都面临推进工业化和城镇化的艰巨任务,同时也面临空气污染、水资源破坏、生物多样性减少等生态问题。一些“一带一路”项目所在地区生态环境复杂,生态系统脆弱,生态环境问题突出。生态兴则文明兴。中国始终坚持生态优先、绿色发展,实现在发展中保护、在保护中发展,为广大发展中国家实现可持续发展提供了借鉴。在共建“一带一路”过程中,中国也始终将生态保护放在重要位置。坦桑尼亚革命党中央委员青年主席穆罕默德·阿里·穆罕默德长期关注中国的绿色实践,给他留下深刻印象的是一个中国理念——发展经济不能对资源和生态环境“竭泽而渔”。在加纳,中国企业在建设特马港新集装箱码头时格外重视对海龟生存环境的监测,专门建立了一座“海龟孕育中心”;在肯尼亚,中企在修建蒙内铁路时增加桥墩高度、设置声音屏障,以保护野生动物的迁徙通道;在克罗地亚,中企在建设佩列沙茨大桥过程中采用气泡幕降噪、远距离运输钻渣等手段,以减少施工对海洋鱼类的影响……阿富汗科学院区域研究中心副教授伊姆兰·扎卡里亚说,从不少阿中合作项目可以看出,中国在共建“一带一路”过程中重视生态环境保护,在项目设计和施工时注重遵守相关国际环保规范。柬埔寨政府发言人帕西潘表示,中国在柬承建的项目非常注重环境保护,这也推动了柬方的绿色发展。中国以自身努力为全球绿色发展作出了重要贡献。绿富同兴,一种中国智慧卢旺达南方省胡耶市,充足的阳光下,数米高的绿草汇成草林,郁郁葱葱。这是中国援卢农业技术示范中心在当地推广种植的菌草。这种菌草耐旱、耐盐碱、耐瘠薄,根系发达,可以大面积种植防止水土流失,还可以代替树木栽培菌类,经济效益突出。经营食用菌培育作坊的卢旺达人埃马纽埃尔·阿希马纳说:“我有4个孩子,菌草技术带来的收入,除去孩子学费和生活开支,还能存下一些钱用来扩大生意。”

这是8月10日在南非北开普省德阿镇拍摄的中国国家能源集团龙源电力南非公司运营的德阿风电项目风机。(新华社记者董江辉摄)

从肯尼亚加里萨郡的光伏电站,到南非开普省德阿镇的德阿风电项目,再到拉美国家街头的新能源汽车,在中国企业帮助下,一批清洁能源和绿色发展项目在许多发展中国家落地,成为当地引人注目的绿色标识。联合国前副秘书长、“一带一路”绿色发展国际联盟主席埃里克·索尔海姆说:“中国不但在绿色发展方面取得巨大成果,并且在许多细分领域都是领导者,还通过共建‘一带一路’与世界其他国家共享这一成果。”中国与自然和谐相处的智慧和丰富实践正沿着“一带一路”跨越山海,通过一个又一个绿色项目助力当地发展,为推进全球环境治理作出实实在在的贡献。

来源:新华社

记者:张远

编辑:王志丹